電磁気学についての自己の不明と教科書説明の混迷(3)(’13/8)

電磁気学を再勉強しはじめたそもそもの目的はMaxwellの方程式についての十分な

知見を得たいためでした。実はすっ飛んで先にこの教科書のMaxwellの方程式の所

を読み、また、ネット漁る事で、このMaxwellの方程式に関連しては先にアップしまし

た(ここから5項分)。

しかし、教科書を順に読んで来た時、自分自身のちょっとした誤解に気が付きました。

ただし、この教科書の記述には気になる点がありました。

前述の「Maxwellの方程式」の項で強調しましたのは、現在、「Maxwellの方程式」と称

せられている式はMaxwell自身が1860年代に発表したオリジナル式では無くHeaviside

が書き替えた(私に言わせてもらえばMaxwellの理念を無視して改ざんした)「Maxwell

-Heaviside方程式」ということでした。勿論、普通の電磁気学の教科書にはそういう

ことは一切書かれておらず、この「Maxwell-Heaviside方程式」をMaxwellがファラデー

達の電磁気に関する一連の実験結果をまとめたもの(一部、天才的洞察で「変位電流」

の概念を導入していることについては明示してはいますが)というような説明がなされ

ていますから大抵の方はそういう風に理解していると思いますし、私もそう思い込んで

いました。しかしながら、真相は違っていました。

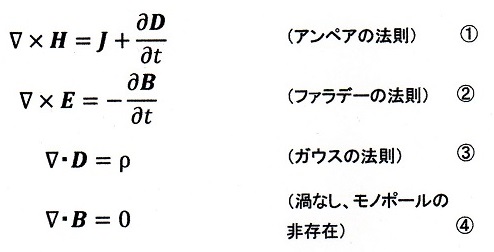

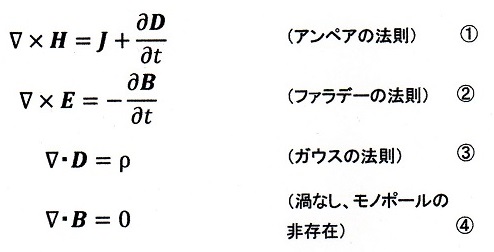

現在、「Maxwellの方程式」と称せられている「Maxwell-Heaviside方程式」は

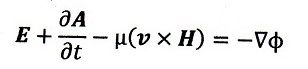

ですが、関連するオリジナルの「Maxwellの方程式」は

です。両式の最大の相違点は、オリジナル式にはベクトルポテンシャルAが

入ってい

るところです。で、Heavisideはつい最近まで単なる計算を簡単にするためだけの仮想

的存在であるこのAを毛嫌いしてAの入っていない、現在、「Maxwellの方程式」と称せ

られている①~④式を提案したそうで、米国のGibsという人が支持し、結局、この①

~④式が「Maxwellの方程式」とされて今に続いているということを上記項で述べました。

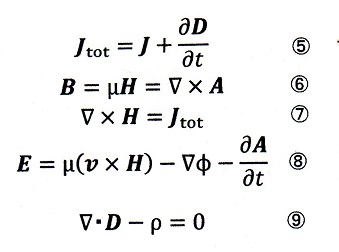

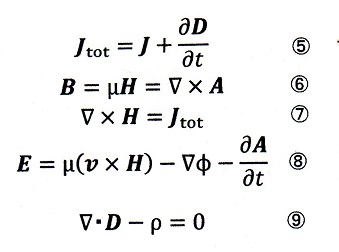

確かに、①式は⑤、⑦式からただちにでてきますし、⑤式自体がMaxwellの独創的発想

から生まれたのは事実です。また、③式は⑨式からρを右辺に移項する事でただちに

導出され、④式は⑥式のdivをとることで得られます(rotationのdivは0となりますから)。

そして、この④式は磁界の基本から出てくるものですね(未だモノポールは未発見です

からね)。

ここまではすぐにわかりますが、ポイントは②式と⑧式ですね。

ネットにはオリジナル式は非線形式で簡単には解けない(数値解析が必要)が今の

「Maxwellの方程式」すなわち「Maxwell-Heaviside方程式」は線形式であるので工学的

側面から賛同を得たというような話が載っていました。で、それなら両者は完全等価じゃ

ないのでないかい?というのが私の思いでした。ですから、Heavisideはどこかで近似し

たのかなぁと思っていました(オリジナル式⇒Maxwell-Heaviside方程式の変換過程が

わからなかったからです。

しかしながら、この教科書を読んでいましたら、逆なら導出されることがわかりました。

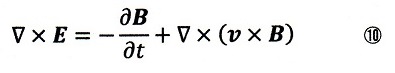

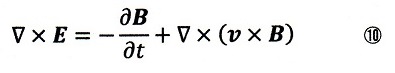

②式は実はファラデーの電磁誘導の法則を微分形式で表した式なんですね。これは回

路が固定されている時の式なのですが、磁束が時間的に変化しかつ回路が一定速度v

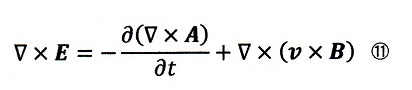

で動いているときは

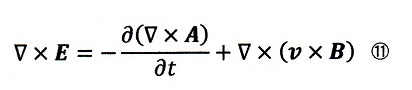

となります。これと⑥式より、

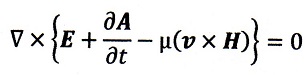

となりますから、変形すると、

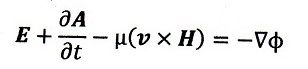

となります。したがって、ベクトル公式より、スカラー関数(スカラーポテンシャル)を

Φとすると、

となりますので、⑧式が導出されます。

どうやら、こういう構図のようですね。

ただし、注意すべきは⑩式は近似式だということです。Tayler展開が使われています。

私の教科書では何か、②式辺りもMaxwellの洞察のような記載がありましたけど、

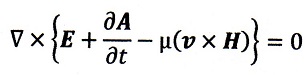

実際はそうではなくて、④式が成立する時、ベクトル公式から⑤式となるベクトル値

Aが存在し、ファラデーの法則から⑩式が成立するので、⑤と⑩式からベクトル演算

とベクトル公式により⑧式が出てきたということなんですね。

しかしながら、この場合は、このAは単なる数学的なベクトル値にすぎません。

ベクトル公式による数学展開で導入されただけのものですから。

ところが、Maxwellは既に前の方の項(上記)で述べましたように、磁力線を渦糸のア

ナロジーで物理的にイメージし、ベクトルポテンシャルを実在するものとして物理的

イメージを与えていたんですね(故・外村博士が電子通信学会誌に投稿された論文

に示されています)。そして、ヘルムホルツの完全渦流方程式の演繹でオリジナルの

方程式を提示したそうです。ですから、そもそも理念が違う訳です。

結局、当時の科学者はMaxwellの思考が理解できず(1860年代に発表され、電磁波の

存在の示唆までしていたのに、1890年代になってHertzが実験で電磁波の存在を確認

するまで無視され)、なおかつ、Maxwellの死後、Heavisideが書き換えた式がMaxwell

方程式だとされてしまって、量子力学からのAB効果の存在の提示と1985年の故・外

村博士の素晴らしい実験がなされるまで、綿々とベクトルポテンシャルは単なる仮想

的な概念(計算を便利にするためだけのもの)とされてきて一貫して前述の数学的演

算によるMaxwell-Heaviside方程式で考えられてきたわけですね。しかし、それでは、

「ベクトルポテンシャル」って一体全体何者なのかということは未来永劫わからないま

まではないでしょうか?だから、いくらネット調べても誰も説明できていないんです。

オリジナル式の根本に流れる物理的イメージ・理念を無視して、数式展開からたまた

ま一致したからいいのだというやり方はですから大変危険な論法ではないかと主張

したいわけです。

私はMaxwellの功績・心髄は①式だけでなく、⑤と⑧式にあると考えます。ベクトルポテ

ンシャルが実在の物なら当然、そうではないでしょうか?

後世の学者による教科書説明はその意味で根本的な見直しが必要ではないかと思い

ます。

目次に戻る